消滅可能性自治体 (しょうめつかのうせいじちたい)とは、増田寛也を中心とする民間団体が発表した、2024年から30年後(2054年)の推計で「移動仮定における20代から30代の若年女性人口の減少率」が2024年レベルのままが続いても、減少率が半数以上になる地方公共団体の区分。

日本の人口推計で、2054年の「20代から30代の女性の減少率」が20%未満を「自立持続可能性自治体」に区分した。2014年にも同様のレポートを公表している。

概要

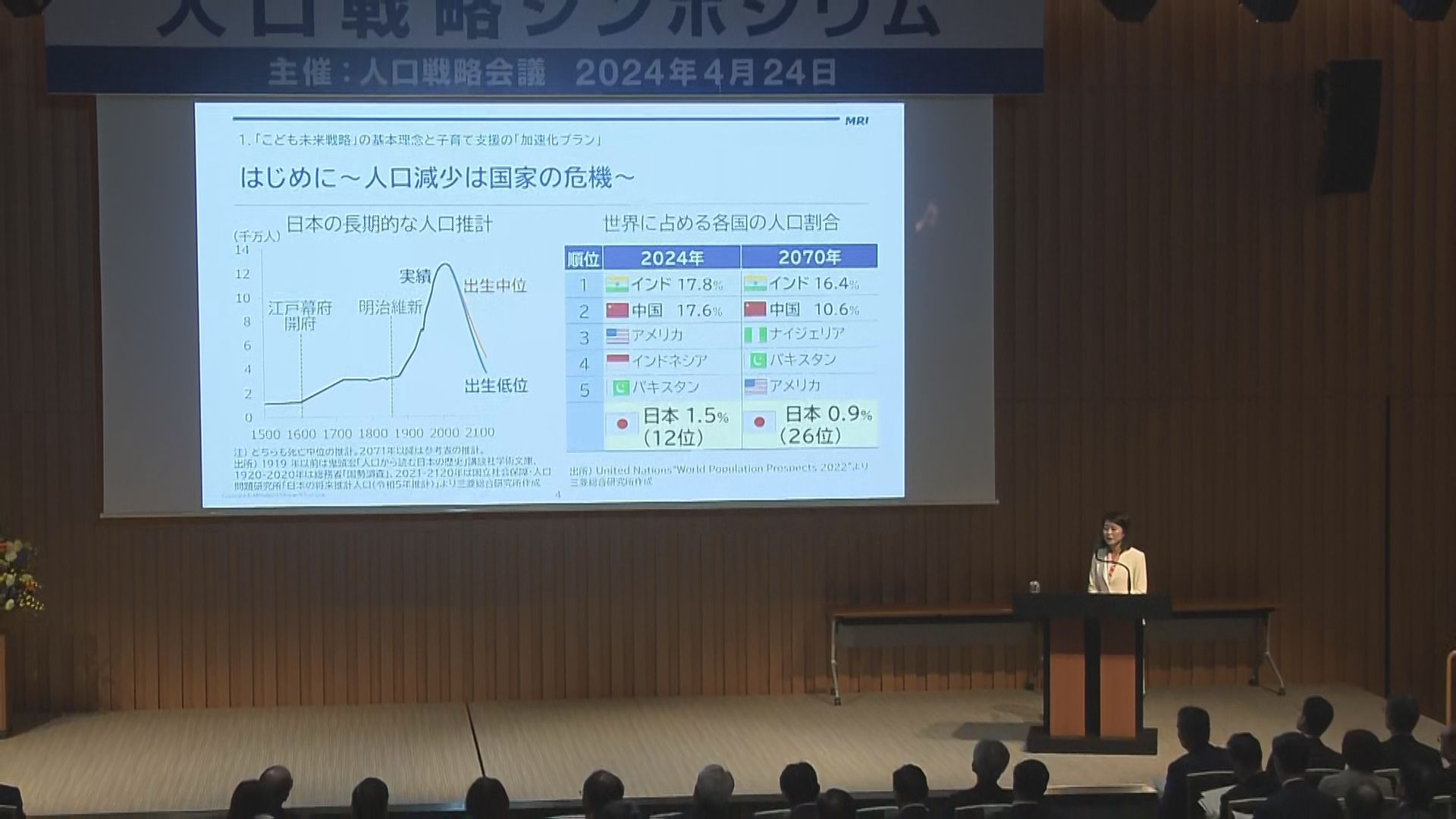

2014年の「日本創成会議」による推計結果は896自治体とされたが、2024年の「人口戦略会議」は推計結果を744自治体とした。2024年に四国4県の計95市町村のうち、6割に当たる57市町村を消滅可能性自治体に分類した。県別では、高知県25(全自治体数34)、徳島県16(同24)、愛媛県12(同20)、香川県4(同17)。消滅可能性自治体の中でも「人口の移動の有無にかかわらず、20代から30代の若年女性人口減少率が50%以上の自治体」を「特に構造的に深刻な自治体」とした。

推計結果が100年後も若年女性が5割近く残る「自立持続可能性自治体」にも、「ブラックホール型自治体」にも分類されず、現行の人口推移の推計だと100年後の若年女性が5割未満が確定的な「消滅可能自治体」に分類されない「若年女性人口減少傾向」である地方自治体を「その他」区分の若年女性人口減少傾向自治体とした。2024年の推計では愛知県名古屋市、北海道札幌市など1729自治体のうち895の地方自治体を区分した。

しかし、この報告に関しては、多くの疑問が呈されている。日本経済新聞は「危機感をあおるショック療法を何度も使うのは感心しない」と評した。

木村守男熊本県知事は、「住民がいる以上、消滅することはあり得ない」と、自治体消滅論を否定した。

丸山達也島根県知事は「日本全体の問題を自治体の問題であるかのようにすり替えている。アプローチの仕方が根本的に間違っている」と指摘し「市町村単位で問題を置き換えて考えることがナンセンスだ。市町村のマルバツを付けて物事を見るのは正しい見方ではない」と批判した。

宮下宗一郎青森県知事は「扇動的な言葉に負けずにやるべきことにしっかり取り組み、『若者が、未来を自由に描き、実現できる社会』を実現していきたいと考えています」としている。

全国町村会は、「20歳~39歳の女性人口が半減するという一面的な指標をもって線引きし、消滅可能性があるとして自治体リストを公表することは、これまでの地域の努力や取り組みに水を差すものであると言わざるを得ない」と声明を出し、自治体消滅論を批判した。吉田隆行会長は「少子化対策などは一自治体で完結できる問題ではなく、国が抜本的な対策を講じるべきだ」と指摘している。

脚注

関連項目

- 自立持続可能性自治体

- ブラックホール型自治体

外部リンク

- 「消滅可能性自治体」一覧 - 日本農業新聞

- 「消滅可能性自治体」マップと一覧 - 朝日新聞デジタル

- 地方を去る女性たち・・・なぜ?本音を聞いてみた - 日本放送協会