御土居下御側組同心(おどいしたおそばぐみどうしん)とは、尾張藩が置いた役職の一つである。表向きは城門の警備や藩主の護衛などを職務としていたが、名古屋城が落城するような事態となった時に藩主の身を守り無事に逃がすという極秘の任務を与えられていた。現実には、尾張藩はそのような事態を経験することなく明治維新を迎えたため、彼らが本来の任務を遂行する機会はなかった。

概要

任務

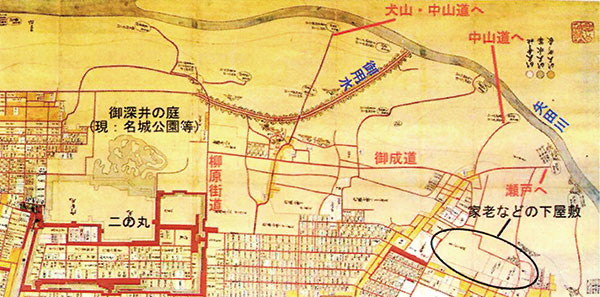

御土居下とは、名古屋城三の丸の北辺に築かれた土居(御土居)の外側にあたり、北は御深井庭、東は柳原街道、南は土居、西は水堀である御深井堀で囲まれた東西約4町(約440メートル)の長方形の地域である。東側は東矢来木戸、北側は枳殻の生垣で外部と隔てられ、西端部分は御深井庭から城内への入口となる高麗門と三の丸の清水門の間の坂道となっていた。

御土居下御側組はここに住居を与えられ、平時は、高麗門・清水門や東矢来木戸の門番、御深井庭や堀の警備、藩主の近侍や藩主外出時の護衛などを務めた。参勤交代で藩主が参府する時も必ず誰かが同行した。しかし彼らの本来の任務は、万が一名古屋城が落城するような危急の事態に陥った際に、藩主を守って無事に藩領の木曽まで逃がすことにあった。平時の職務も、脱出経路にあたる個所の警備や藩主の身辺警護など、この任務に直結するものであった。

この御土居下御側組に与えられた任務については、藩内でも藩主とごく一部の上層部しか知らない極秘事項であり、御土居下御側組でも父から嫡子にのみ口伝で引き継がれた。この極秘の任務のため御土居下御側組は身元の確かな譜代の家に限られ、ほとんど入れ替わりはなかった。また、婚姻や養子縁組に際しては藩による厳重な身元調査が行われ、同心株の売買も禁じられていたため、他の同心組のように農民や商人が入ることはなかった。

待遇

身分としては7石2人扶持の足軽身分ではあったが、袴の常用や帯刀を許されるなど士分並みの特権が認められていた。本来は認められない士分の家との通婚が例外的に認められたり、藩が城中の女中を新たに採用する際には必ず御土居下御側組が仮親となるという内規が定められるなどの特別扱いもされていた。高齢や病気で隠居した後も終身2人扶持の禄が保障され、後任にはその子などを組仲間が推したため、実質的に世襲された。

生活

御土居下の入口にあたる東矢来木戸は常に閉ざされており、藩士であっても基本的に役人以外は通行することが許されなかった。親戚でも御土居下の屋敷に宿泊する際には藩への届出を必要としたほどであり、御土居下御側組と他の藩士との交流はほとんどなかった。また、御土居下では「御土居の上には御屋形様がいる」という理由から、たとえ神事や祭事の時でも騒ぐことは禁じられており、普段の芸事の稽古も初更(午後8時)までとされていた。

こうした世間から隔絶された静かな環境の中で、彼らは空いた時間を学問や武術、趣味にあて、文武に秀で教養の高い人物が多かった。城中で漢籍の講義や砲術・弓術の指南役を務めたり、画・笛・箏で名を知られる者もいた。彼らは、士分ではなかったため副業は黙認されており、これらの特技を生かして収入を得る者もいた。屋敷の周りには田畑も持っており、御土居下御側組の生活は物心両面で豊かであったと言われている。

脱出経路

万が一名古屋城が落城するような事態に陥った場合に想定されていた藩主の脱出経路は以下の通りであった。なお、落城時に限らず火災などの場合も藩主は下記1の経路で竹長押茶屋に避難することになっていた

- 二の丸北西の埋門から本丸との間の空堀に下り、小舟に乗って水堀である御深井堀を渡る。

- 対岸の御深井庭の竹長押茶屋から東に進み、高麗門を経て御土居下の大海家に入る。

- 大海家が保管している「忍駕籠(しのびかご)」に乗り、御土居下御側組同心の護衛の下、東矢来木戸から柳原街道に出て北へ進む。

- 柳原街道を少し北上したあとすぐに東へ向かう路地に入り、清水から大曽根、勝川、沓掛を経て木曽へと向かう。

木曽の地では、同じくこのような場合に備えて猟師や木こりとして現地に住みついている者たちが出迎える手筈になっていた。

沿革

名古屋城築城

慶長12年(1607年)に徳川家康の四男で尾張清洲藩主だった松平忠吉が死去すると、旧領は家康の九男の徳川義直に与えられた。当時まだ大坂に健在だった豊臣氏が江戸へ進軍した場合のことを考えると、美濃路と伊勢路が合流する交通の要衝である濃尾平野は戦略上重要であった。しかし、当時清洲藩の藩庁が置かれていた清洲城は比較的狭く、すぐ側を五条川が流れることから氾濫の危険があり、また水攻めを受ける可能性もあった。

そのため、慶長14年(1609年)に家康は、清洲城に代わる義直の居城として名古屋城の築城を決定。同年のうちに縄張と地割を行い、翌慶長15年(1610年)閏2月には諸大名を動員しての天下普請として工事に着手した。先行して工事を進めた本丸・二の丸・西の丸・御深井丸については同年12月までに堀や石垣も含めて土木工事をすべて終えて建築工事に移り、慶長17年(1612年)末頃に完成した。平行して同年1月から三の丸の造成に入っていたが、この土木工事は困難を極め、特に三の丸北東部の丘陵を削って土居を造り、余った土で土居の北の沼沢地を埋め立てる工事は、死者を出すほどの難工事となった。豊臣氏との対立が深まっていた家康は工事を急ぎ、慶長19年(1614年)7月に一部が未完成であったが工事を終えた。当初の計画では三の丸まで含めた城全体を堀で囲み塀を巡らす計画であったが、三の丸北辺の東西約4町については堀も塀もまだ築かれていなかった。翌慶長20年(1615年)の大坂夏の陣で豊臣氏が滅びると堅固な城を建てる差し迫った必要性が減少したため、工事は再開されることなく終わった。

こうして名古屋城三の丸の北辺は土居のままとなった。後に御土居下と呼ばれるようになる土居の北側の沼沢地を埋め立てた地域は、当初「鶉口(うずらぐち)」と呼ばれていた。鶉口とは非常口や裏口の意味であり、築城当初から、この地域が万が一の時の脱出経路として想定されていたことが分かる。

御土居下御側組の成立

鶉口に最初に住居を構えたのは久道家であった。久道家は清洲城で高麗門の門番を務めており、高麗門が名古屋城に移築されると引き続き門番を任され、そのすぐ脇の鶉口に住居を与えられた。続いて慶安3年(1650年)には、鶉口に危急時の脱出用の馬を管理する厩が設けられ、乗馬の達人であった細野新三郎とその弟子の馬場半右衛門が鶉口に移り住んだ。しかし、脱出経路と考えられていた名古屋城の北部周辺は沼沢地であり脱出手段として馬の使用は不適切であったことから、元禄5年(1692年)に厩は廃止されて細野家は鶉口から去った。同年、鶉口の東に東矢来木戸ができると、その番所勤務を命じられた加藤家・入江家が鶉口の住民となった。この頃、2代藩主光友が天守から鶉口を望み、改めて鶉口の重要性を認識して常駐する警備役の増員を指示したといわれている。

8代藩主宗勝の代の宝暦7年(1757年)になると、鶉口に屋敷を構える家は、大海家など12家が加わって16家となっていた。この年に、非常口や裏口を意味する「鶉口」の名は秘密の脱出経路の地名としてはあまりにあからさまであるため使用が厳禁され、以後この地域を指す名称として「御土居下」が使われるようになった。9代藩主宗睦の代の寛政5年(1793年)には、「御土居下御側組同心」として尾張藩の職制に正式に組み込まれた。その後、絶家や転居により2家が抜け、4家が新たに加わったため、文政年間(1818年-1830年)には18家となり、嘉永年間(1848年-1854年)にも3家の入れ替わりがあった。

明治維新後

江戸時代の二百数十年は平穏に過ぎ、幕末の戊辰戦争も尾張藩は早々に官軍側に立ったため、名古屋城は戦渦に巻き込まれることなく明治維新を迎えた。藩主も東京へ移り、守るべき対象がいなくなった御土居下御側組同心は、明治2年(1869年)に大海家の当主が尾張徳川家に忍駕籠を返還して正式にその役目を終えた。この時、大海家から返還の申し出を受けた尾張徳川家の関係者は忍駕籠の存在を知らなかったため逆にその由来を問い合わせたという話が、忍駕籠の存在について尾張藩の中でもごく一部の最高幹部のみが知る極秘事項であったことを示す逸話として伝わっている。

維新後、久藤家は湯葉の製造販売に乗り出して成功し、「御土居下の湯葉屋」と呼ばれるようになった。岡本家では、当主の唯三が、「梅英」の号で画壇で活躍した。しかし、このような者は少数であり、御土居下御側組の元同心たちの多くは社会の激変に対応できなかった。明治10年(1877年)頃から徐々に土地と屋敷を手放して御土居下を離れる者がで始め、明治38年(1905年)に残っていたのは6家のみとなっていた。

そして明治40年(1907年)4月30日、御土居下の大部分が陸軍によって接収され、わずかに残った東矢来木戸の番所周辺も、翌明治41年(1908年)に瀬戸電気鉄道によって鉄道敷設のため買収されて、御土居下の同心屋敷は完全に姿を消した。陸軍に接収された部分は、終戦後は愛知県の職員アパートや自動車運転者試験場が建てられた。また瀬戸電気鉄道は、買収した土地に外濠線を開通させて御土居下には土居下駅が設置されたが、現在は経路変更により廃駅となっている。

御土居下御側組一覧

御土居下御側組は、尾張藩の職制に位置付けられた寛政5年(1793年)時点で16家であった。その後、絶家や転居により2家が抜け、4家が新たに加わったため、文政年間(1818年-1830年)には18家となっている。また、嘉永年間(1848年-1854年)にも3家の入れ替わりがあった。いずれも徳川家譜代の家である。

寛政5年の16家

- 久道家

- 清洲城から名古屋城への移転(清洲越し)とともに居住した御土居下の最古参である。清洲城で高麗門の門番を務めており、名古屋城への移転後も清洲城から移築された高麗門の門番を任され、そのすぐ脇に住居を与えられた。歴代藩主からの信頼も厚く、2代続けて御乳人を務めたこともある。天保14年(1843年)に「久藤」姓に改めている。

- 平時の勤務場所は高麗門番所および御深井庭であった。

- 馬場家

- 慶安3年(1650年)に脱出用の馬を管理する厩が設けられた際、乗馬の師であった細野新三郎とともに御土居下に移転してきた。元禄5年(1692年)に厩が廃止されて細野家は去ったが、馬場家は引き続き御土居下に居住した。馬場半右衛門は、師の細野新三郎に劣らず乗馬に長け、藩主の馬の調教を一任されていた。

- 平時の勤務場所は高麗門番所および御深井庭であった。

- 大海家

- 寛永年間(1624年-1643年)から御土居下に居住するようになった。

- 4代目の大海常右衛門利直は、御土居下御側組の中で最も著名な人物の一人である。身長5尺9寸(約178センチメートル)、体重24貫(約90キログラム)の恵まれた体格で、人を乗せた駕籠を一人で担ぐことができるほどの怪力であった。また、足の速さでも知られていた。剣術は柳生新陰流、柔術は転心流の達人であり、御前試合では負け知らずであった。6代藩主継友は常右衛門を高く評価し、非常時に藩主が乗る忍駕籠を大海家に預け、代々の当主に「常右衛門」を名乗らせた。

- 平時の勤務場所は御深井庭であった。

- 森島家

- 寛延3年(1750年)に御土居下に移住してきた。

- 8代目の森島佐兵衛は、忍術と水術の達人であった。10代藩主斉朝に堀の調査を命じられて1か月にわたる潜水調査を行い、堀の底から絶えず冷水が湧いているのを発見している。

- 平時の勤務場所は御深井庭であった。

- 入江家

- 元禄5年(1692年)の東矢来木戸の設置と同時に、加藤家とともにその番所勤務を命じられて御土居下の住民となった。

- 笛の名人として知られた入江多門が出た。

- 平時の勤務場所は御土居下東矢来木戸番所であったが、嘉永年間(1848年-1854年)に林家と入れ替わり御土居下を去っている。

- 加藤家

- 元禄5年(1692年)の東矢来木戸の設置と同時に、入江家とともにその番所勤務を命じられて御土居下の住民となった。

- 平時の勤務場所は御土居下東矢来木戸番所であった。

- 石黒家

- 寛延3年(1750年)に御土居下に移住してきた。

- 儒学者として知られた石黒伝四郎が出た。

- 平時の勤務場所は清水門詰所であった。

- 市岡家

- 平時の勤務場所は清水門詰所であった。

- 文政年間(1818年-1830年)までに御土居下御側組から抜けている。

- 広田家

- 宝暦6年(1756年)に御土居下に移住してきた。

- 忍術の達人として知られた広田増右衛門を出した。「頭と肩が入る隙間があれば関節を外して自由に出入りした」「鉤の付いた綱一本で林の中を枝から枝へ鳥のように飛び回った」「手を伸ばした程度の高さであれば軽々と飛び越えた」などと伝えられている。

- 平時の勤務場所は清水門詰所であったが、増右衛門を最後に寛政12年(1800年)に絶家となり、後に広田家の屋敷には水野家が入った。

- 岡本家

- 宝暦7年(1757年)に御土居下に移住してきた。2代目までは「木村」姓であったが、3代目から「岡本」姓に改めている。

- 8代目の岡本唯右衛門正利(通称、岡本勇吉)は田付流砲術の極意を授けられた鉄砲の名手であり、「勇吉健在ならば主君の護衛は盤石なり」と言われるほどであった。藩の砲術の指南役も務めて士分同格の扱いを受けた。また、9代目の岡本梅英は画家として知られている。山本梅逸に師事し、元々は趣味の範囲で描いていたが、明治維新後に禄を離れてからは画家として生活した。長男である10代目の岡本柳南も画家として活躍した。

- 平時は城中に勤務した。

- 山本家

- 宝暦7年(1757年)に御土居下に移住してきた。

- 文政・天保年間の剣術の達人であった山本助三郎を出した。助三郎は、御前試合で負け知らずであったとされ、尾張藩円明流を中興した人物と言われている。

- 平時は城中に勤務した。

- 伊藤家

- 宝暦7年(1757年)に御土居下に移住してきた。

- 平時は城中に勤務した。

- 牧野家

- 10代藩主斉朝の代に陪食係を務め、拝領した食器類を所持していた。

- また、分家から書家の牧野曠壑が出た。彼は御土居下の住民ではなかったが、喧騒を嫌い、静寂を求めて御土居下の牧野本家に籠ることが多かったという。

- 平時は城中に勤務した。

- 諏訪家

- 代々、儒学と軍学をもって仕えた学者の家である。先祖は山本勘助に仕えて甲州流軍学を学んだとされ、奥向きで漢籍の講義も行っていた。

- 特に7代目の諏訪水太夫小吉は大学者として知られ、藩校である明倫堂の教授も務まると言われた。水太夫の没後に明倫堂の教授となった鷲津毅堂は、「諏訪先生の御存命中一度講義が拝聴したかった」と言って嘆いたという。また、水太夫は、御土居下の地の記録や口伝を『御土居下雑記』としてまとめた人物でもある。

- 平時は城中に勤務した。

- 中川家

- 画家として知られた中川梅岳を出した。前出の岡本梅英とは兄弟弟子にあたり、10代藩主の斉朝は殿中の襖の絵を彼に描かせた。中川家は文政10年(1827年)に柳原御側組屋敷に移って御土居下を離れたが、梅岳はその後も御土居下をよく訪れたという。

- 平時は城中に勤務した。

- 安藤家

- 平時は城中に勤務した。

- 弓術の名人であった安藤太衛門が出た。

寛政5年以降に加わった家

- 松永家

- 文政年間(1818年-1830年)までに加わった。

- 平時の勤務場所は御土居下東矢来木戸番所であった。

- 嘉永年間(1848年-1854年)に伊藤家と入れ替わり御土居下を去っている。

- 豊島家

- 文政年間(1818年-1830年)までに加わった。

- 平時の勤務場所は清水門詰所であった。

- 市野家

- 文政年間(1818年-1830年)までに加わった。

- 御土居下御側組の中で最も著名な人物の一人である市野天籟を出した。御手筒組からの養子であったが、学問を好み、儒学者として藩主近臣への授読を務めた。また、詩人としても知られ、「御土居下の詩人」と称された。

- 平時は城中に勤務した。

- 稲垣家

- 文政年間(1818年-1830年)までに加わった。

- 平時の勤務場所は清水門詰所であった。

- 水野家

- 嘉永年間(1848年-1854年)に、広田家に代わって御土居下の住民となった。

- 林家

- 嘉永年間(1848年-1854年)に、入江家に代わって御土居下の住民となった。

- 伊藤家

- 嘉永年間(1848年-1854年)に、松永家に代わって御土居下の住民となった。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 岡本柳英『秘境 名古屋城御土居下物語-特殊任務と下級藩士たち-』名古屋城振興協会〈名古屋城叢書7〉、1980年。

- 中村彰彦「尾張藩 御土居下御側組同心(藩別おもしろ役職)」『歴史読本スペシャル31(歴史読本特別増刊号)』第22巻第15号、新人物往来社、1990年8月、220-221頁。

- 窪田孟「名古屋城御土居下の人びと(特集 名古屋城の謎)」『歴史研究』第402号、歴研、1994年11月、22頁。

- 高木鑒太郎「名古屋城危急時の脱出と土居下同心(特集 名古屋城の謎)」『歴史研究』第402号、歴研、1994年11月、29頁。

- 生駒忠一郎「名古屋城御土居下の異能集団」『歴史と旅』第22巻第15号、秋田書店、1995年10月、140-145頁。

関連項目

- 尾張藩

- 名古屋市

- 名古屋城

- 土居