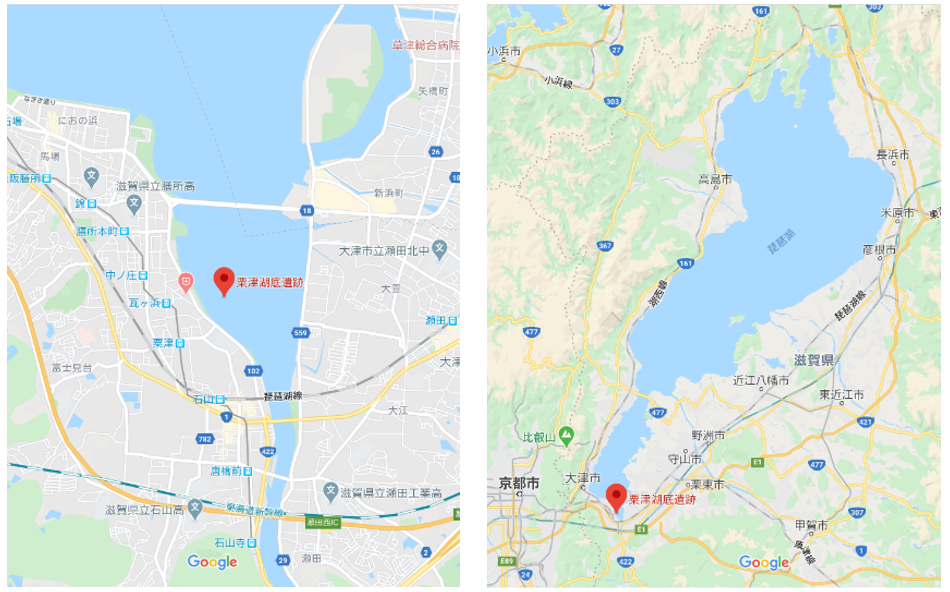

粟津湖底遺跡(あわづこていいせき)は、滋賀県大津市晴嵐沖の琵琶湖湖底にある縄文時代の遺跡。

概要

本来は瀬田川河口付近の琵琶湖の東岸であった地域に形成された集落の跡で、後の変動(水位の上昇とする説と地盤の沈降とする説がある)によって湖水に没し去ったと考えられている。

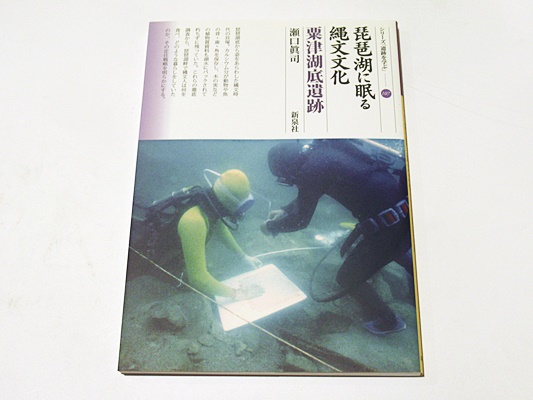

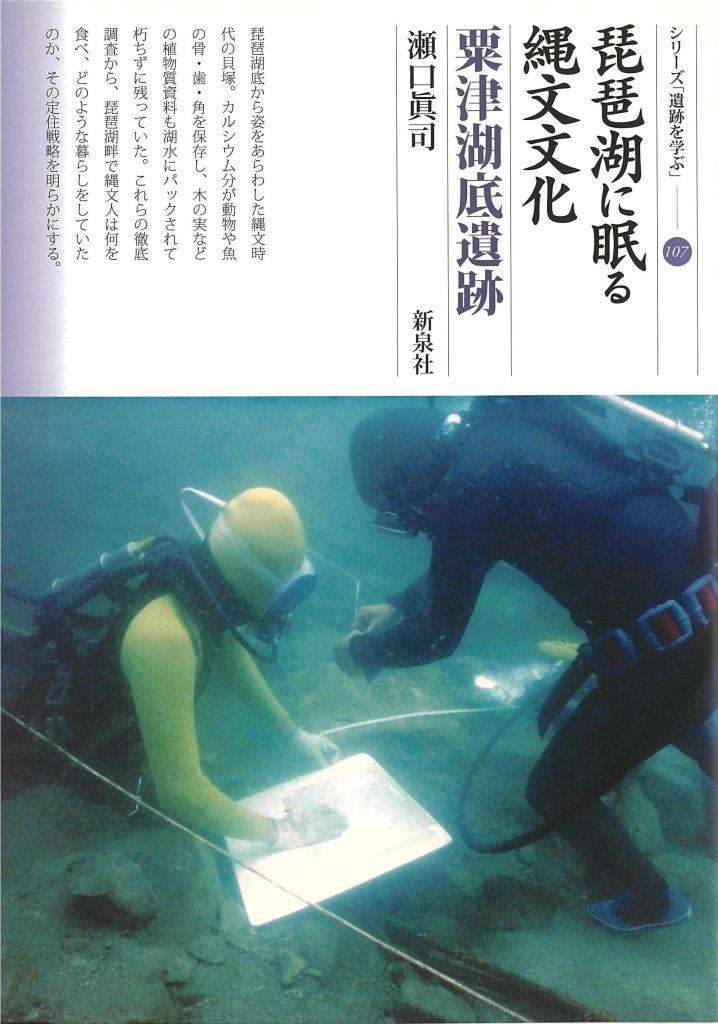

1952年に地元の漁師が網から縄文土器を引き上げたことから注目され、1980年代以後潜水調査やボーリング調査によって東西190m・南北230mにわたる3層からなる貝塚があることが確認された。貝塚からは貝だけではなく、土器やクリ・トチ・クルミの実などが発見され、縄文時代の西日本内陸地域の生活を知る上で貴重な遺跡となっている。

参考文献

- 小笠原好彦「粟津湖底遺跡」(『滋賀県百科事典』(大和書房、1984年) ISBN 978-4-479-90012-2)

- 大塚達朗「粟津湖底遺跡」(『国史大辞典 15』(吉川弘文館、1996年) ISBN 978-4-642-00515-9)

脚注

関連項目

- 海底遺跡